Ces dernières années, on entend de plus en plus parler de « cuisine ethnique ». Le terme me fait bondir. Les media et les commerçants emploient à tort et à travers des mots dont ils ne comprennent visiblement pas le sens. Histoire de remettre les choses au clair, j’aimerais rappeler quelques définitions. Ethnique, exotique, oriental, ces adjectifs ont une signification précise. Il serait temps d’en tenir compte.

Ethnique

L’acception actuelle du terme « ethnique » par une large majorité est le résultat d’un détournement opéré aux États-Unis. C’est là-bas qu’on a commencé à parler d’« ethnic foods », « ethnic clothing » et autres absurdités. Cette perte de sens est l’oeuvre des industries de la restauration, de l’alimentation, de la décoration et de la mode, et des media qui vont avec.

Qu’entendent-ils par « ethnic » ? Le terme semble compris comme définissant tout ce qui vient des populations habitant les pays d’Asie du Sud-Est en général, mais aussi le sub-continent indien, la Chine, la Mongolie, l’Asie centrale, et éventuellement d’autres zones géographiques assez peu claires dans l’esprit de l’Américain moyen, comme l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud, l’Europe… Bref, tout ce qui n’est pas américain, ainsi que tout ce qui vient des différentes minorités ethniques installées dans leur pays. La majorité ethnique, quant à elle, ne définit pas ce qu’elle produit comme « ethnique », pour une raison obscure.

Cuisine taïwanaise, cuisine ethnique ? © Camille Oger

En gros, pour eux, le terme « ethnic » sert de grand fourre-tout très pratique pour tout ce qui vient des cultures qui sont étrangères à la majorité. Grâce à ce mot-parapluie, pas besoin de nommer individuellement chacune des ethnies qui composent le grand flou des pays méconnus, voire carrément inconnus au bataillon, ainsi que tous ceux qui leur semblent « pas trop civilisés », ou « un peu civilisés mais tellement pas comme nous que c’est comme s’ils n’étaient pas civilisés. »

Les « vêtements ethniques », la « nourriture ethnique » appartiendraient principalement à ces gens à la peau foncée mais pas noire quand même – parce que là on dira « afro » – ou aux traits physiques différents des leurs, en prenant soin d’écarter les Japonais, ces « blancs honoraires » comme on disait en Afrique du Sud durant l’Apartheid. Parce que les Japonais, c’est pas pareil, c’est un vrai pays, avec une vraie culture. La preuve, c’est que tout le monde sait qu’ils existent. Cette définition est de plus en plus courante chez tous les blancs du monde : Européens, Américains, Australiens, etc.

Nippa, bambou et fruits tropicaux © Camille Oger

Donc, si vous voyez du batik, des bois sombres, des baguettes en bambou, du nippa ou quoi que ce soit d’autre du genre, dites que c’est ethnique, ça vous donnera l’air intelligent. Sauf qu’en vrai, cela vous donne surtout l’air de quelqu’un qui ne comprend pas bien le sens des mots, et qui, sans le savoir – ou en le sachant – véhicule des clichés appartenant à une époque où l’on définissait comme « ethnies » uniquement les « peuples primitifs », en bref, les sauvages, en opposition aux êtres civilisés, nous les blancs.

N’importe quelle cuisine est liée à une ethnie

En France, on ne dira pas de la cuisine basque qu’elle est ethnique. Ni de la cuisine bourguignonne. On n’utilisera pas non plus ce terme pour parler de nos repas de Noël, de Pâques, etc. Il sera réservé aux produits halal, à l’artisanat péruvien etc. Et pourtant, n’importe quelle cuisine, n’importe quel objet est lié à une ethnie. Toute production humaine est par définition ethnique. Car une ethnie, c’est un groupe humain uni par des origines géographiques, sociales ou culturelles : une nation, une région, une langue, une religion, des traditions communes.

La dinde aux marrons, cuisine ethnique s’il en est © Camille Oger

Selon Max Weber, l’un des pères fondateurs de la sociologie moderne, l’ethnicité est le sentiment de partager une ascendance. Cela peut être dû à une langue commune, des coutumes, des traits physiques, une mythologie ou une mémoire collective. En gros, former une ethnie, c’est avoir une identité commune. Alors, en admettant que le pléonasme soit une manière correcte de s’exprimer, pourquoi ne parlerait-on pas de cuisine ethnique lorsqu’on décrit les spécialités bretonnes ?

Justement, parce qu’on souhaite marquer une nette distinction. Nous, Français (mais Français de souche hein), nous sommes la norme. Les autres sont l’exception. Bon, ils sont 1000 fois plus nombreux que nous, mais c’est pas grave. Finalement, ethnique est devenu un terme politiquement correct pour dire : « qui vient de ces pays un peu pourris mais charmants où les femmes sont belles et les marchés colorés, mais où on chope la dysenterie et où on mange par-terre comme des animaux – avec les mains, des baguettes ou des autres trucs, on s’en fout, c’est pareil, c’est rigolo. »

Ethnique ne veut pas dire folklorique, ni tribal, ni traditionnel

Dans le domaine de la mode, de plus en plus, on observe un glissement de sens : à présent, ethnique est surtout utilisé pour dire exotique. Enfin, on croit qu’on veut dire exotique. Mais en réalité, ce qu’on veut dire, c’est folklorique. On va prendre l’ethnicité comme un fourre-tout encore plus vaste, où l’on va jeter pèle-mêle toutes les imitations et fantasmes de bijoux navajo, de chaussures berbères et autres tuniques slaves. Un gros patchwork de faux-folklore tout en clichés moches qui réduisent la culture, les cultures à une mode.

Scène de marché birman © Quentin Gaudillière

La cuisine suit peu à peu le même chemin, le terme « ethnique » dérivant d’une acception en grande partie asiatique vers tout ce qui fait vaguement traditionnel, folklo ou artisanal dans le monde – mais tout en restant évidemment en-dehors de chez nous. Chez nous au sens large, car les saucisses allemandes et le cheddar anglais ne seront jamais estampillés « produits ethniques. » Il faut que ça fasse lointain, typique, authentique, il faut que ça évoque un « ailleurs » fantasmé, mais c’est en réalité n’importe quoi mélangé avec n’importe quoi.

Non, ethnique ne veut pas dire folklorique. Ethnique ne veut pas dire tribal. Ni traditionnel. Merci de ne plus parler de nourriture ethnique, expression faussement savante, et pléonasme ridicule car toutes les cuisines sont liées à une culture.

Repas de mariage, Bornéo © Quentin Gaudillière

Comme l’a relevé la magazine Wasabi il y a quelques jours, on peut lire en ce moment dans la dernière publication Gault & Millau : « Blueberry, Paris 6e, deux toques. A Paris, ce brassage ethno-japonais où le cuisinier garde sa part d’improvisation est un rareté. [….] des bases nipponnes copieusement détournées, [….] comme le ‘Little Miss yuzu’ avec tataki de saumon mariné au yuzu, framboise, mangue, salade, ciboulette thaï, écorce de yuzu. »

Parler de cuisine ethnique, c’est la honte, mais partir dans des considérations franco-ethniques, ou ethno-japonaises, c’est le pompon. On touche des abîmes de bêtise en juxtaposant deux termes qu’on espère s’opposer, mais qui ne sont même pas à mettre sur le même plan. Comme si je parlais de métissage italo-national. Ça ne veut rien dire. À ce compte-là, on en vient à préférer à ethnique le terme « exotique », qui est pourtant lui aussi utilisé n’importe comment.

Exotique

Quand on dit exotique, on voit de la papaye, des cocotiers, des vahinés, des épices et tout le toutim. Pourtant, étymologiquement, le terme vient du grec exôtikos « étranger, extérieur ». C’est tout ce qui n’est pas nous. Et c’est donc relatif. Pour des Français, la Sibérie est exotique ; pour des Sibériens, la France l’est également.

La noix de coco, l’exotisme fait fruit © Camille Oger

Le gros problème, c’est qu’à force d’usages maladroits, le mot exotique a fini par signifier « tropical » pour beaucoup de gens. Mais l’exotisme peut être nordique. La cuisine de la Baltique est exotique pour nous Français. Pour mon papa, qui jusqu’à 20 ans passés n’était jamais allé au Sud de la Loire, la cuisine niçoise de ma maman était très exotique. Il a mis du temps à cesser de confondre les aubergines et les poivrons. Et pour ma mère, la cuisine normande était tout aussi exotique. La raie au beurre noir, les bulots et les carottes des sables, c’était nouveau et étranger pour elle.

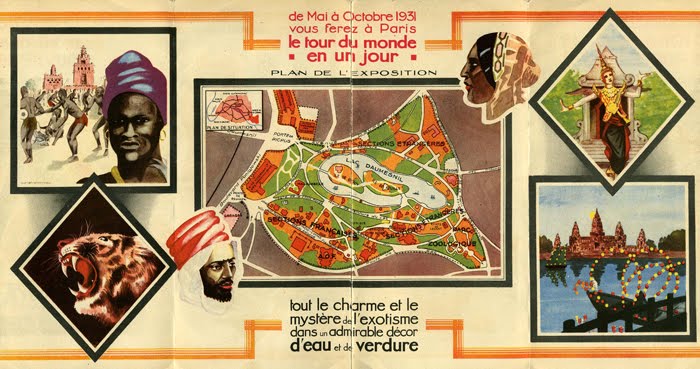

L’art européen a fait dériver le sens du terme exotique au XIXe siècle : ce n’était plus seulement ce qui était étranger, mais le goût pour l’étranger. On aurait pu en rester là. Toutefois une suite d’amalgames et de confusions ont mené à penser qu’« exotique » définissait ce qui venait des pays chauds, des colonies en somme.

Affiche de l’exposition coloniale à Paris, 1931

Quoi qu’il en soit, le terme « exotique » est quasiment toujours utilisé de manière très réductrice. Ce qui est exotique se doit d’être remarquable, excitant, coloré et ludique ; on le consomme sans discernement, on pioche, pillant à droite à gauche sans respecter l’intégrité de ces plats, de ces objets, de ces lieux, de ces traditions qu’on arrache à leur culture. Mais on s’en fout, parce qu’on ne connaît justement pas ces cultures de toutes façons, et qu’on n’a aucune envie de prendre le temps d’apprendre à les connaître vraiment. L’apprentissage, ce n’est pas assez fun.

Ce travers n’est pas nouveau, le merveilleux Victor Segalen en parle déjà très bien dans son superbe Essai sur l’exotisme, écrit en 1908 :

« Ma faculté de sentir le Divers et d’en reconnaître la beauté, me conduit donc à haïr tous ceux qui tentèrent de l’affaiblir (dans les idées ou les formes) ou le nièrent, en bâtissant d’ennuyeuses synthèses. Les Schuré, parfois Péladan, toujours les théosophes et beaucoup d’occultistes… D’autres, pseudo-Exotes (les Loti, les touristes, ne furent pas moins désastreux. Je les nomme les Proxénètes de la Sensation du Divers). »

Oriental

Au départ, on a deux termes géographiques qui s’opposent : occidental à l’Ouest, oriental à l’Est. En bref, l’Europe en opposition à l’Asie. Et pourtant, dès le début, l’Orient ne s’est pas limité à l’Asie. Oriens, en latin, c’est le Levant, là où le soleil se lève. Donc l’Est. Mais tout est devenu moins simple avec l’Empire byzantin. Car ce gigantesque territoire considéré comme « oriental », à son apogée en 555, s’étendait un peu tout partout dans tous les sens, et plus seulement à l’Est. Voyez vous-mêmes.

Empire byzantin en 555

Avant cela, chez les Grecs, le mot n’était pas le même mais on avait la même idée de Levant. Et pour eux, le Levant, c’était l’Égypte. Pour tous ceux qui veulent approfondir ces questions de géographie subjective, je recommande un très beau bouquin de Lewis et Wigen, The Myth of Continents: A Critique of metageography.

Plus tard, l’Europe chrétienne s’est mise à voir comme oriental tout ce qui avait un rapport avec l’Islam. Aujourd’hui, « oriental » peut définir aussi bien le monde chinois que la région maghrébine. Pourtant le Maghreb n’est définitivement pas à l’Est de l’Europe.

De plus en plus, on considère que ce qui est occidental appartient au monde des blancs, et ce qui est oriental à tous les autres. Le sens géographique n’a plus rien à faire dans tout cela. Les cuisines orientales, c’est donc un peu tout ce que vous voulez : du tajine au kebab en passant par les curry et les sushi, emballez c’est pesé, et ajoutez-moi une douzaine de rouleaux de printemps.

J’espère que ces définitions aideront ceux qui y perdent leur latin. Si les termes « oriental » et « exotique » on une longue histoire et ont changé de sens maintes fois à travers les siècles, il n’en est pas de même pour « ethnique », qui n’existait même pas avant 1896. Alors faites ce que vous voulez avec oriental, et même avec exotique, mais par pitié, ne parlez plus de cuisine ethnique.

Je te rejoins sur la mode des expressions. C’est assez énervant car l’idée perds de son sens…

heureusement qu’il y a des volontaires pour faire le point sur le fond des choses 🙂

Bon article où on y apprends même des choses !

Dans le genre idiot, l’expression « cuisine du monde » n’est pas mal non plus ; comme si on n’en faisait pas parti… Moins choquant car on y est habitués, mais quand on y pense, c’est un chouette pléonasme là aussi.

J’ai vu utilisé le terme « cuisine d’ailleurs », qui a au moins le mérite d’être honnête. Par contre c’est un sacré fourre-tout, qui le rend à peu près inutile…

Et qui pose la question : où est l’ailleurs tant qu’on n’a pas défini où est l’ici ? On se situe au niveau régional, national ? Mais c’est de loin le terme que je préfère, il a quelque chose d’à peu près objectif.

Du coup je me demande comment on dit en mandarin ou en cantonais… Là aussi il s’agit de gens qui pensaient (et pensent encore dans une large mesure) être le centre du monde, et qui ne jurent que par leur cuisine. Idem pour le japonais. Pas certain que les termes qu’ils utilisent soient plus heureux…

À en juger par ce que j’ai pu voir au Japon, il y a la cuisine japonaise, et puis la cuisine chinoise, la cuisine française, la cuisine indienne, thai, etc… On reconnaît les autres cultures individuellement. Après, on ne comprend pas toujours très bien comment on cuisine dans les autres pays, on fait des erreurs parfois comiques, on est loin d’avoir des restaurants de tous les pays etc, mais je n’ai pas du tout observé le mépris à la française (hum, à part avec la Corée, mais ça c’est compliqué hein). Ils essaient vraiment.

Nous avons gardé un esprit colon, alors que les Japonais l’ont perdu depuis un sacré moment. Ils sont fiers de leur culture, fans de leur cuisine, mais ne considèrent pas le reste du monde comme une masse informe. D’ailleurs, même quand on parle en général, on n’emploie plus vraiment le terme « gaijin ». Après des siècles de repli, les jeunes Japonais sont curieux ! Et ils adorent parler de bouffe, apprendre comment les choses sont faites, quelles sont les spécialités de chaque coin, découvrir les produits locaux… une formidable porte d’entrée pour comprendre une culture, un pays, une région.

Ils sont très conscients de la diversité du monde qui les entoure, et ça peut parfois les dépasser. Ils savent qu’ils connaissent mal tout un tas de régions. Ils ne font pas semblant de savoir. S’ils ne savent pas, ils la ferment.

Pour les Chinois, je ne sais pas. Je me demande dans quelle mesure le reste du monde existe pour une grande partie de la population…

On voit le même fond que le terme « l’art primitif » devenu aujourd’hui « l’art premier ». Oui, il y a eu le centre où l’hégémonie du monde a été commencé, c’était l’Europe…

C’est aussi une volonté d’être « politiquement correcte » qui camoufle en réalité une hiérarchie établie, par exmple, personne en état d’ivresse = ivrogne, technicien de surface= femme (ou homme) de ménage etc.

Justement, les journalistes, diffuseurs d’informations, devraient être plus attentifs et précis dans leur emploi de termes, beaucoup trop de amalgames par l’ignorance, voire par la sous-jacence.

En tout cas ta manière de décrire ce qui est au fond de la tête des français (ou les blancs) est très, même trop (mais, ça me plait beaucoup) directe.

C’est un sujet qui demande des discussions poussées.

Merci Luna, c’est exactement de ces sous-entendus que je parlais, ces idées violentes enrobées de miel et véhiculées par des termes a priori parfaitement innocents. Pour ce qui est dans le tête des Français (et autres), j’ai fréquenté quelques expats ici aux Philippines ces derniers jours, et j’en suis sortie traumatisée, comme toujours. Leur discours est à peu près celui-là mot pour mot.

Ah le discours du « petit blanc », on le retrouve aussi bien chez les expats qu’en écoutant les discussions de nombreux français dans les restau d’ailleurs (puisque que tu ne veux plus que je dise « ethniques »)…

Je n’emploie pas ces termes, tout autant que je ne suis pas à l’aise avec le vocable « cuisine asiatique » par exemple, qui est un fourre-tout d’ignorants, pour autant je peux leur trouver un sens plus positif que tu ne le fais. On peut opposer « ethnique » (même si ce n’est pas le premier sens, mais le langage évolue) à la cuisine internationale, la fusion-food, et toute sorte de gloubi-boulga acculturé.

Je le trouve plutôt approprié dans les restaurants, par exemple chez un vietnamien, je veux savoir si je mange un plat du nord, du sud, du delta, du centre etc.. Pour autant, il y a 53 minorités ethniques au Vietnam, ce qui montre l’idiotie de parler de cuisine ethnique au sens littéral, mais c’est quand même un abus de langage bien pratique, du moins quand on le ressert pas à toutes les sauces modeuses.

Oriental est plus intéressant, ça a été un vrai courant qui a traversé toutes les habitudes, y compris le mobilier à plusieurs époques, et au départ, l’Orient définissait surtout une route commerciale maritime, et aujourd’hui le mot a conservé cette connotation qui fait voyager. C’est toutefois un mot que je n’ai jamais entendu à propos de l’Afrique de l’ouest.

Le principal, et c’est ton cas, c’est de savoir quel est le sens des mots, caché ou pas, et de les utiliser en connaissance de cause. Ce qui est embêtant avec l’usage actuel du terme, c’est plus le fait qu’on véhicule quelque chose de pas très positif, bien souvent sans même s’en rendre compte.

Après, je suis d’accord, c’est très agréable de trouver des restaurants qui précisent de quelle région proviennent leurs plats. On ne cherche pas à travestir, contrefaire, détourner ou abâtardir la cuisine et le client ne se sent pas pris pour idiot. Cela permet aussi de comprendre qu’il y a une logique à tout cela : chaque plat est lié à un climat, une topographie, des traditions, des religions, des moyens techniques etc.

La cuisine est l’expression vivante des lieux investis par l’homme. C’est certes très compliqué de la délocaliser et de la restituer complètement, (sur le principe, ça n’a même pas de sens, mais en pratique, je suis bien contente qu’on le fasse) mais cela donne au moins un aperçu de ce que veut dire le manger dans son contexte d’origine.

C’est terrible ça, on fini toujours par tomber d’accord (à part sur la coriandre et les cuisines chinoises). J’avoue qu’employés à tort et à travers, ces termes sont a minima condescendants…

Ah, le goût des Autres…La cuisine exotique ou plutôt la cuisine de l’Autre exerce une fascination faite d’attraction/répulsion sur celui qui l’observe, ou mieux la découvre.

Les habitudes alimentaires ou les pratiques assimilées nourrissent bien des fantasmes: Il suffit de dresser une liste des mots d’origine alimentaire utilisés par les Français et leurs voisins les plus proches pour s’appeler.

Je pense que l’emploi du terme « ethnique » dans la cuisine résulte d’un formatage opéré par l’industrie agro-alimentaire, ainsi on trouve dans les rayons des hypers des assortiments asiatiques proposant des samoussas, des nems et oh surprise, des accras 😮

Une question concernant la première photo de votre article: Est ce de l’huile de palme qui a été utilisée pour la friture? la couleur orangée des poissons m’y fait penser.

Concernant la photographie (que j’ai pris en Birmanie, dans la campagne autour de Mandalay), il me semble me souvenir que la couleur provenait principalement d’une sorte de pâte de curry – ou équivalent. Pour ce qui est de l’huile utilisée pour la friture, j’avoue ne pas m’en souvenir. Ceci dit, il me semble que l’huile de palme y est utilisée couramment, donc c’est fort possible. Cela ne va pas aller en s’arrangeant d’ailleurs vu ces dernières nouvelles : http://investvine.com/malaysia-palm-oil-business-coming-to-myanmar/ (je n’ai que très peu d’affection pour cette huile pour avoir vu les dégâts que provoque sa production sur Bornéo)

Merci pour vos précisions.

On en vient toujours au même point : le manque de curiosité. Et on aurait tort de penser que les choses changent, oui il commence à y avoir de « vrais » restaurants japonais en France, oui il commence à y avoir des restaurants chinois pratiquant une cuisine précise (du nord, Szechuan, dim sum…). Mais pour la plupart des gens, un resto chinois c’est le traiteur « chinois, vietnamien, thaïlandais » du coin de la rue… (pourtant il ne leur viendrait pas à l’idée d’aller dans un restaurant français-italien-espagnol !)

Le manque de culture qui choisit des termes fourre-tout pour désigner l’autre est peut-être dû à un manque d’éducation, mais le réel problème c’est le manque de curiosité.

Moi j’aime tout de même bien exotique car il induit nécessairement une part de subjectivité. Concernant le terme ethnique, je regrette aussi qu’il dissimule un manque de connaissance voire d’intérêt vers la cuisine qui en est affublée, mais de là à y voir de mauvaises intentions, je trouve que c’est y aller un peu fort…

Bonjour Mathilda,

je n’ai pas écrit que j’y voyais nécessairement de mauvaises intentions, au contraire. Le sens du terme n’est pas très positif, mais justement, les intentions sont parfois en décalage : « sans le savoir – ou en le sachant – véhicule des clichés », c’est au début du texte.

Bonjour Camille,

Merci pour cet excellent article qui part à la source des mots que l’on utilise de plus en plus à tort et à travers, particulièrement dans les médias, le tout étant ensuite repris en choeur par le grand public, persuadé d’être mode / tendance/ branchouille (au choix) en utilisant ces mots. Ce n’est pas rétrograde de dire que nous avons une langue, le français, d’une grande richesse (comme bien d’autres d’ailleurs), une langue qui fourmille d’adjectifs adaptés à chaque chose, à chaque situation. Mais tout ceci se dissous dans la mondialisation parfumée d’anglicismes à gogo et dans une approximation devenue le lot de tous, journalistes y compris. Je ne suis pas pour figer une langue dans une sorte d’idéal; c’est vivant une langue, mais ce n’est pas pour cela qu’il faut oublier le sens des mots qui la composent.

La cuisine ethno-japonaise… absurde. Je rejoins aussi cette réflexion sur l’ailleurs, l’exotique, en lien avec notre histoire et notre vision du monde et des autres. Cet article, partant d’un sujet qui pourrait paraître anodin à certains, ouvre tant de pistes de réflexion et d’interrogation sur qui nous sommes et comment nous voyons les autres.

Un grand merci Emmanuelle pour ce joli commentaire, je suis ravie de voir que nous sommes complètement d’accord. Cela n’a rien d’étonnant, étant donnés nos chemins respectifs qui, je l’espère, se croiseront…

Je l’espère aussi Camille !

Ouf ! Enfin des propos sensés en réaction à l’épithète « ethnique » employé à toute les sauces : un vocabulaire mercantile qui banalise un racisme doucereux et même gentil!

Désolée je viens de découvrir le blog et suis accro, donc je commente beaucoup d’un coup !

Ça fait plaisir de lire un article qui remet les choses au point d’une manière aussi claire et renseignée.

Sinon, je viens plus commenter sur un commentaire.

Au Japon aussi, ils ont leurs idées reçues sur tout ce qui concerne la cuisine étrangère et un vocabulaire pas toujours bien adapté pour parler de la cuisine d’ailleurs.

L’opposition 和食 (washoku, cuisine japonaise) / 洋食 (youshoku, cuisine occidentale) mais qui dans leur tête signifie « cuisine européenne / américaine » et qui est maitenant devenu un terme vieillot : il s’agit de la cuisine européenne réinterprétée par les japonais dans les années 50/60. Qui nous paraîtra « exotique » à nous européens. Une des recettes phare de la cuisine youshoku est le plat de pâtes « napolitan » : de très grosses spaghetti avec du ketchup (!), des oignons, des carottes, du bacon et de l’huile de tournesol !

(La cuisine chinoise à quant à elle son propre mot 中華料理 chuuka ryouri)

Ensuite, au Japon, que l’on aille dans un restau italien ou un restau français, on retrouvera toujours la même carte (jambon cru, pâté, spaghetti, ajillo , pizza, assiette de fromage, foie gras, gratin, tomate mozzarella, bagna cauda, saucisses, etc..) qui est en fait un mélange de recettes italiennes, Françaises et espagnoles (parfois même allemandes), mais le mot « Méditerranée » n’évoque sûrement pas encore suffisamment de choses chez eux pour qu’ils l’emploient.

Enfin, ils ont cette fâcheuse tendance à rajouter du maïs dans n’importe quel plat pour lui donner une touche « étrangère ».

Merci Judith !

Tous ces commentaires me font très plaisir et apportent beaucoup d’eau à mon moulin ! Hâte de pouvoir en discuter avec toi en personne, tu as plein de choses à m’apprendre. Ta vision de l’intérieur sur la culture japonaise est bien plus riche que la mienne, je vais avoir plein de questions à te poser, c’est passionnant.

Cool ! (j’en apprends sûrement plus en lisant ton blog !), on parlera de tout ça quand vous serez dans le coin 🙂

Votre article est d’une importance cruciale ; comme l’a dit récemment un homme politique que l’on peut ne pas apprécier mais que personne ne peut traiter d’inculte (Mélenchon pour ne pas le citer), “ils nous ont volé les mots” :

– “la faute, le crime le plus impardonnable est de nous avoir volé les mots”

– “les mots n’ont plus de sens, et, dès lors, il est difficile de penser le futur”.

(c’est là, avec retranscription de Libé à l’orthographe foireuse : http://www.liberation.fr/video/2014/05/26/melenchon-va-la-france-va-ma-belle-patrie-travailleurs-ressaisissez-vous_1027239 )

Et voici pourquoi ce lessivage pervers du sens des mots est si dangereux :

‹Un disciple de Confucius lui demanda un jour :

— « Si un souverain vous confiait un territoire que vous pourriez gouverner à votre guise, quelle serait votre première initiative ? »

— « Ma toute première tâche serait de rectifier les dénominations », répondit le Maître.

Le disciple fut interloqué :

— « Rectifier les dénominations ? Et ce serait là votre priorité ? Vous parlez sérieusement ? »

[…] Confucius expliqua patiemment : « Si les dénominations ne sont pas correctes, si elles ne correspondent pas aux réalités, le langage est sans objet. Quand le langage est sans objet, l’action devient impossible, et en conséquence toutes les entreprises humaines se désintègrent – il devient impossible et vain de les gérer. » ›

– Simon Leys, Le Magazine Littéraire N°491, Nov 2009, page 66.

J’ai été frappé (et mâchoire par terre) par l’absurdité et le racisme latent de ce mot “ethnique” appliqué au domaine alimentaire en consultant le site web d’une marque de laiterie bretonne qui fait du “lait ribot” ;

ils y ont mis la catégorie “lait ethnique” pour parler exclusivement de la version de lait fermenté (sans doute juste ré-emballée…) destinée apparemment, vu le texte en arabe, aux clients français ayant des habitudes alimentaires venant du Maghreb (Leben) :

=> http://www.laiterie-legall.fr/fr/la-gamme/lait/lait-ethnique/

Pourtant, plus “ethnique” que la dénomination “lait ribot”, utilisée à ma connaissance quasiment qu’en Bretagne, tu meurs… Sauf que comme vous l’expliquez, cet adjectif “ethnique” n’est jamais utilisé pour les produits et cuisines des Blancs.

Merci Galanga pour ce super commentaire.

Je suis passée voir la page du « lait ethnique », c’est fou. Il fallait oser. Comme vous le soulignez, le terme « lait ribot » (laezh-ribod en breton) est particulièrement connoté d’un point de vue ethnique, mais c’est en plus probablement le même produit que la version spéciale Maghreb (sauf l’étiquette), ce qui rend le procédé encore plus ridicule. Merci d’avoir repéré cet exemple édifiant.

Mais pas du tout ! Le Leben et le lait ribot n’ont rien à voir, à part le fait d’être des dérivés du lait. Le Leben est issu de ferments plus complexes que le lait ribot, voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Lait_ferment%C3%A9#Diff.C3.A9rents_laits_ferment.C3.A9s_dans_le_monde .

Donc ils ne peuvent pas avoir le même goût, il y a même certains laits fermentés qui sont alcoolisés du fait des ferments utilisés.

Bonjour Daniel,

Évidemment, il existe de nombreux ferments différents pour transformer le lait, mais justement, le lait robot et le leben sont fabriqués à partir des mêmes ferments : Streptococcus thermophilus et Lactococcus lactis (comme écrit sur la page que vous nous recommandez). Même lait, même ferments, même résultat, même goût. Après on peut faire du leben avec d’autres ferments encore, mais si on utilise ceux-là, on produit quelque chose qui peut aussi bien s’appeler lait robot que leben.

On n’a pas dû apprendre à lire de la même façon : le lait ribot est fait à partir de 2 ferments seulement, le leben à partir de 4 (dont ceux du lait ribot) plus des levures. Différence de ferments, différence de résultats. Ou alors il faudra réussir à me convaincre que tous les fromages ont le même goût !

Les fromages n’ont pas tous le même goût bien entendu, et la diversité des ferments fait la diversité du paysage fromager. Je suis en plein dans la fermentation en ce moment – pas laitière – et il arrive que des produits fermentés soient élaborés à l’aide d’un ferment ou d’un autre, pour arriver à des résultats similaires en termes d’aspect et de goût qui seront commercialisés sous le même nom.

C’est quelque chose de courant en Asie pour certains produits (non laitiers pour le coup) qui peuvent être fermentés à partir d’une souche ou d’une autre, parfois d’un mélange. J’ai cru que c’était le cas ici, mea culpa. J’avoue qu’on m’a toujours présenté le lait ribot comme l’exacte même chose que le leben. Je bois souvent du leben, jamais de lait ribot, donc je ne sais pas à quel point la différence est flagrante.

Bon, après c’est peut-être parce que je passe une journée vraiment pourrie, je lis les messages en diagonale, je suis épuisée et je vous réponds entre deux catastrophes, mais j’ai l’impression que vous me prenez pour une idiote et ce n’est pas super sympa.

Et moi je n’ai jamais bu de leben mais comme je l’ai écrit le fait qu’il y ait deux fois plus de ferments et des levures change très certainement le goût, sans parler du fait que le lait ribot est fait à partir de babeurre et non de lait, même si on peut utiliser aussi du lait écrémé, comme mes essais me l’ont démontré. Et je n’ai aucune idée du type de lait utilisé pour le leben ni de l’influence de la masse grasse dans l’évolution du goût lors d’une fermentation lactique. Mais là encore il y en a forcément une, un caillé fait à partir de lait entier ou de crème fraîche donnera soit du fromage blanc soit du mascarpone, par exemple. Et j’ai eu moi aussi de mon côté l’impression d’être pris pour un idiot, alors que je venais de faire de nombreux essais avant de la ramener.

Hé mais c’est chouette ça, vous auriez dû me donner ce lien vers votre site, c’est beaucoup mieux avec tous les éléments ! http://cartron.org/faire-son-lait-ribot-maison/

Pour moi la rédaction n’est pas finie, je n’ai pas encore terminé mes différentes dégustations mais je pense que le fond de l’article est correct.

Pff, faire toute une montagne autour d’un mot c’est ridicule, j’aime beaucoup ce mot ethnique, il désigne des peuples non européens ce qui n’a rien de méchant ni de devalorisant, après que certains y expriment leur racisme, on y pourra rien, c’est malheureux ; ce qui n’empêche en rien les curieux de tenter de connaître l’origine exact d’un produit. Pour moi ce terme permet comme le terme exotique, de ne pas noyer des minorités culturelles dans un grand ensemble indistinct; les termes » primitif » » colons » tiers- monde , etc méritent plus de vigilance car très reducteurs

Bonjour,

Vous n’avez clairement pas lu l’article. Ethnique ne définit pas du tout les peuples non Européens. C’est justement pour expliquer cela que j’ai écrit ce papier.

Contrairement à ce que vous avancez sans justification étymologique, historique ou autre, par définition, « ethnique » et « exotique » noient les minorités culturelles dans un grand ensemble indistinct. Et ne sont pas justes au niveau du sens. L’un parce qu’il est trop général (tout est ethnique, si c’est humain), l’autre parce qu’il ne marche que de manière relative. Et donc ethnocentriste.

Quant au terme « primitif », si vous connaissez des gens qui l’emploient encore, c’est inquiétant. Et « tiers-monde » n’a tout simplement pas sa place dans ce registre lexical, c’est une appellation d’un tout autre ordre pour définir tout autre chose… Mais cela n’a rien de péjoratif. C’est un constat économique tout à fait rationnel et justifiable. Certains trouvent le terme obsolète, mais il n’est pas méchant en soi. Il est au contraire très neutre et factuel.